火災報知器は知っていても「空気管」という言葉を聞いたことがある人は少ないかもしれません。

実はこの細い銅製の管、工場や体育館、倉庫などの広い空間で火災を素早く感知する重要な役割を担っています。

では、どのような仕組みで火災を検知し、どんな場所で活躍しているのでしょうか?

今回は「空気管」と呼ばれる設備にスポットを当て、その構造や設置方法について解説します!

空気管とその役割

「空気管」は、外径約2㎜の銅製の管で、差動式分布型感知器の熱感知の役割を担っています。

天井や壁に張り巡らされ、先端は検出器と接続されています。

火災発生時、空気管が急激な温度変化を検出し、非常ベルなどを作動させます。

一般的な共同住宅で使用される「スポット型」感知器に対し、空気管を用いたものは「分布型」と呼ばれ、広範囲をカバーできる点が特徴です。

この分布型感知器は「ひとつの感知器で広範囲を監視できる」メリットがあり、主に工場・体育館・倉庫などの大規模施設で活用されています。

空気管の構造と仕組み

空気管は以下の基準を満たす必要があります。

-

長さ:20m以上(継ぎ目なし)

-

肉厚:0.3㎜以上

-

外径:1.94㎜以上

-

警戒可能な高さ:15m未満

また、火災時には以下の仕組みで作動します。

-

空気管内の空気が膨張。

-

ダイヤフラム(空気圧で作動する調整弁)を押す。

-

信号が発信され、非常ベルが鳴る。

しかし、倉庫や体育館の天井に設置されるため、日射や暖房装置の影響で温度変化が生じ、誤報が発生することもあります。

そのため、空気管式検出器には リーク孔 が設けられており、通常時の空気膨張を逃がし、誤報を防ぐ仕組みになっています。

工事開始!

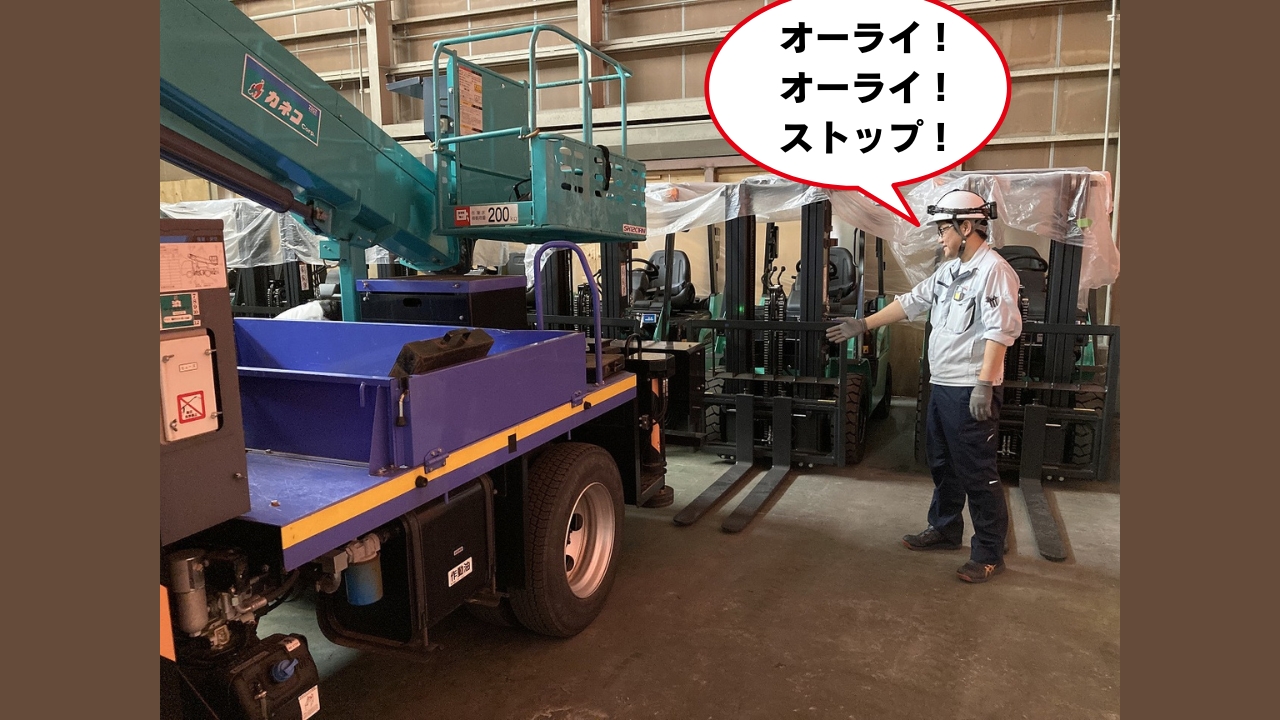

現地に到着後、前日に行った社内ミーティングの内容を基に内容の摺り合わせを兼ねたミーティングを実施します。

安全に作業を実施するための留意事項の確認と各社員の役割の確認し、安全にかつ効率的に工事を行うための重要な工程です。

高所作業車での空気管の張替え作業になるので、養生シートを敷き、落下物や部材の破片が飛び散らないようにします。

当社の社員だけでなく、ここで働かれている社員の方やお客様の貴重品の安全・保護につながります。

事前に火災受信機の停止処置を行いましたので、いよいよメインの工事に移ります。

「空気管」と「差動式分布型感知器」の接続部の切り離しを行います。

空気管 張替え

一番、最初の工程は「空気管の張替え」になります。

空気管は丸まった状態で、納品されるので、作業性を向上する意味でも癖をほどきます。

癖をほどいてから空気管を張る理由は、作業性の向上と出来上がりを綺麗にするためです。

空気管を設置する際の注意点として空気管が絡まらないよう、下で補助することも大事な作業となります。

ターンバックルとは?

ターンバックルは、空気管の張力を調整するために使用される金属製の締め具です。

主に以下のような特徴があります。

【構造】

- 両端にネジが切られた金属棒(鋼鉄またはステンレス製)。

- 目打ち、フック、アイボルトなどの端部があり、異なる構造物や部品に取り付け可能。

【種類】

- 最も一般的なのは、ネジが両端にあるタイプ。

- その他、ボールエンドやフックエンドなどの特殊形状もあり。

- 使用環境に応じて、鋼鉄・ステンレス・アルミニウムなどの材質が選ばれる。

- 今回は、最も一般的なネジが両端にあるタイプを使用。

【機能】

- 両端のネジを反対方向に回すことで長さを調整可能。

- これにより、空気管のテンションを細かく調整できる。

検出器の取り付けと試験

【ハンダ付け】

- 張替え作業が完了したら、空気管の末端をハンダ付け。

【流通試験】

- 空気管の末端を水中に入れる。

- もう一方の末端から空気を入れ、泡が出るか確認。

- 泡が出ない場合は、空気漏れや管の潰れを疑い点検。

【作動試験】

- 検出器の試験孔にテストポンプを接続。

- 試験コックを作動試験位置に合わせる。

- 規定の空気量をテストポンプにより注入。

- 接点が閉じるまでの時間を測定。

- 時間が検出器の基準範囲内であることを確認。

まとめ

空気管は、広い空間で火災を素早く検知するために欠かせない設備です。

その仕組みはシンプルながらも精巧で、火災時の熱膨張を利用して確実に警報を発する役割を果たします。

また、施工においては安全対策や適切な調整が重要であり、特に流通試験や作動試験を確実に行うことで、万が一の火災にも対応できる状態になります。

普段はあまり意識されることのない空気管ですが、工場・体育館・倉庫などの大規模施設で私たちの安全を支えています。

これを機に、自動火災報知設備への理解を深めていただければ幸いです。